監修医師成田 亜希子

2011年医師免許取得。初期臨床研修を経て総合診療医として幅広い分野の治療に携わる。

臨床医として勤務しながら、行政機関での勤務経験もあり地域の健康課題にアプローチした健康寿命延伸、感染症対策などの医療行政にも携わってきた。

国立保健医療科学院、結核研究所での研鑽も積む。

現在、医療法人ウェルパートナー主任医師。

暑い日は、日光の影響や激しい運動で上昇した体温を下げるために汗をかくため、私たちが生きる上で必須の水分や電解質(塩分など)が不足しやすい状況が生じます。とくに電解質不足は浸透圧のバランスが崩れてしまい、熱中症のリスクが高くなってしまうのです。

電解質不足を解消するために水分や電解質補給を積極的に行いたいところですが、摂り方を間違えると逆効果になる可能性も。水分だけでなく電解質不足で体調を崩さないためにも、正しい塩分の摂り方を知っておきましょう。

暑い日は体温が上がりやすく汗をかきやすいため、熱中症のリスクが上昇しやすい状況です。熱中症は原因や症状によって、大きく4段階に分けられます。

めまいや失神などの症状が出る熱失神は、炎天下で立ちっぱなし、急に立つ動作で血液が下半身に移動し、脳血流が低下すると起こります。熱けいれん、熱疲労、熱射病は、発汗による塩分など電解質の濃度低下が主な原因です。

私たちの身体は、体温が過度に上昇するのを防ぐために皮膚から汗を出します。汗には塩分も含まれており、発汗すればするほど体内の電解質濃度が低下してしまいます。

電解質は細胞の働きを正常に保つための浸透圧を調整する働きがあり、バランスが崩れると身体の調子が悪くなり、めまいや倦怠感などの症状に発展することも。大量に発汗した状態で水分だけを摂取すると、体内の電解質濃度がさらに低下し熱中症のリスクが上昇してしまいます。

塩分など電解質の摂りすぎも身体にはよくないのですが、少なすぎも身体にとっては問題です。私たちは、体内を常に一定の電解質濃度に保たなければいけません。

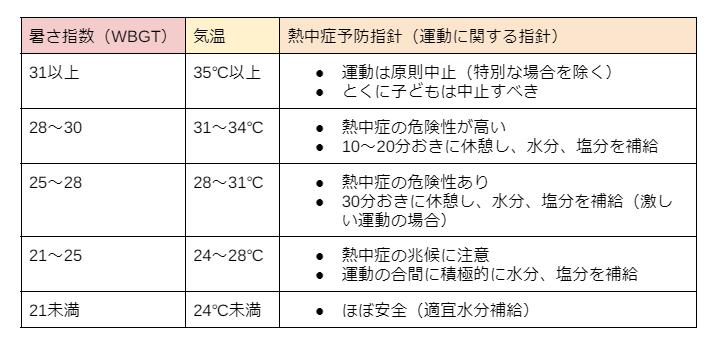

暑い日の基準は、熱中症の予防を目的に作られた暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)で判断しており、日常生活、運動、作業者の3つに分かれています。

暑さ指数は気温だけでなく、湿度や日差しの強さを考慮して設定された数値なので、熱中症の目安としても適しているでしょう。暑さ指数が21未満のときでも、熱中症に気をつけなければいけませんが、28を超えると熱中症患者の割合が急増します。

熱中症の症状が悪化してしまうと、脳機能障害、多臓器障害にまで発展するおそれもあり、死の危険が高まります。運動をしていないときでも、暑さ指数28前後を基準にして、暑い日にとるべき熱中症の予防対策を実施しましょう。

熱中症は上昇した体温を下げるために汗をかき、体内の水分と塩分が不足すると起こりやすい症状です。暑い日に屋外で作業する人や、屋内外にかかわらず激しいスポーツをしている人は発汗しやすく、運動をしていないときよりも熱中症になりやすいのです。

また、熱中症には日々の体調管理も少なからず影響します。汗をかく動作を頻繁に行っている人は、体調を整えつつ積極的に水分、塩分など電解質を補給しましょう。

暑い日の対策として塩分補給は効果的ですが、適切な状況で摂取しないと逆効果になる恐れもあります。適切な塩分補給をするための注意点を確認してから、あなたの年齢・生活・体調に合った方法を取り入れましょう

塩分補給も大切ですが、発汗を抑えるためにも体温を下げていきましょう。屋外に出るときはなるべく日陰を歩いたり、日傘や帽子で直射日光から身体を守りましょう。身体に熱がこもらないよう通気性のよい衣服を着用するのも効果的です。

また、二日酔いや寝不足などで体調がすぐれないときは、体温調節機能が低下し身体に熱がこもりやすいので、普段よりも熱中症に注意しましょう。

屋外での労働や屋内外での激しいスポーツで大量に発汗するとき以外は、水分補給のみでよい場面があります。塩分も水分と一緒に汗として排出されますが、私たちの身体は電解質濃度を一定に保つために排出量を調整しています。

例えば熱中症の可能性が低い温度調節の効いた屋内での労働や、強度の低い運動時には、塩分を補給してしまうと摂り過ぎになってしまい逆効果です。

塩分補給は、激しいスポーツや屋外での作業で大量に発汗したり、湿度が高く汗が蒸発しにくかったりする場面で積極的に行いましょう。

塩分を摂りすぎてしまうと、身体は体内に水分を溜めこんで電解質濃度を下げようとします。水分を溜めこむと心臓に送られる血液量が増加し、大量の血液を送るために血管の圧力(血圧)が上昇していくのです。この状況が続くと心臓に負担がかかってしまいます。。

また、すでに高血圧と診断されている人が電解質の一種である塩分をさらに摂りすぎてしまうと、血圧がさらに上昇してしまう恐れも。

さらに、腎機能の悪い人が電解質の一種であるカリウムを摂り過ぎると、カリウム濃度が高まりすぎて不整脈などのリスクが高まります。

塩分と水分の補給は、あなたの体調や生活に合わせ、暑い日の対策を行いましょう。

暑い日に適切な電解質(塩分など)の摂り方を3つ紹介します。暑い日の状況に応じた補給アイテム選びに役立てましょう。

手軽に「水分と電解質(塩分など)を補給できる飲み物」と聞くと、スポーツドリンクを思い浮かべる方が多いでしょう。

スポーツドリンクには水分や塩分はもちろん、身体を動かすために必要なATP(アデノシン三リン酸)を作る糖質も含まれています。暑い日の対策だけではなく、スポーツ後の栄養補給としても優秀な飲み物です。

ただし、日常生活の飲み物(水やお茶)の代わりにスポーツドリンクを摂取していると、糖質の過剰摂取となり、肥満や虫歯につながる可能性があります。屋外での労働や屋内外での激しいスポーツを実施するとき以外は、飲み過ぎに注意しましょう。

経口補水液は、水分、塩分、糖質を含んだ飲み物で、スポーツドリンクと成分はほぼ変わりません。ただ、経口補水液はスポーツドリンクよりも糖質を減らして電解質を増やしています。私たちの身体には、約0.9%の食塩水と同じ浸透圧の血液が循環しています。経口補水液の電解質と糖分の濃度は、私たちの身体の浸透圧とほぼ同じことから、経口補水液は「飲む点滴」とも呼ばれています。

暑さや発熱で大量に発汗したときや、脱水症状(下痢、嘔吐)が出た際の水分補給として有効です。糖質を減らした分、経口補水液は電解質を多く含むため、高血圧などの疾患がある方は医師の指示や許可を得てから摂取しましょう。

塩分タブレットは、タブレットで電解質の一種である塩分を手軽に補給する商品です。一つひとつが小さく持ち運びしやすいため、屋外での作業で休憩が取れないときでも塩分を手軽に補給できます。

また、スポーツドリンクや経口補水液がないときでも、水分と一緒に補給すれば暑い日の対策につながります。ただ、塩分を多く含む商品なので、食べ過ぎには十分注意しましょう。

暑い日に起こりやすい熱中症による死亡者数は、2000年以前と比べて、実に2倍以上に増加しています。スポーツドリンクや塩分タブレットは、発汗による水分、塩分を手軽に補給できるため、暑い日の対策に向いている商品です。

ただ、お菓子やジュースの代わりに長期間飲んでしまうと、塩分、糖分過多になってしまい、身体に悪影響を及ぼすリスクが高くなります。暑さ指数を参考にしつつ場面に応じた塩分補給を実施して、暑い日の対策を実施しましょう。

参照:熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より/厚生労働省

熱中症は気温や湿度が高まって、体温の上昇や発汗による電解質の喪失によって引き起こされます。重症化すると意識障害やけいれんなどの症状を引き起こし、命を落とす原因になることも。暑さを感じる季節になったら適切な対策が必要です。

熱中症対策は食事、運動、睡眠などの基本的な生活習慣を整えることに加え、暑さ対策をするのが大切です。さらに、多くの汗をかいたときは失われた水分と共に電解質の補給も忘れてはなりません。

電解質とは、ナトリウム、マグネシウム、カリウムなど体の機能を整えるための大切な栄養素です。電解質は汗と共に体の外へ排出されるため水分と共に補給しないとさまざまな症状が引き起こされるのです。

今回ご紹介したように失われた電解質を補給するには、スポーツドリンクや経口補水液がおすすめです。その他にも、持ち運びが便利な電解質の一種である塩分タブレットなどの商品を常備しておくと安心ですね。

熱中症といえば水分補給が大切ですが、電解質の補給も忘れずに対策をしましょう。

ただし、水分や電解質を補給しても熱中症の症状が改善しない場合はセルフケアだけでは改善しない可能性があります。放っておくと症状がどんどん悪化する場合もあるため、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。