風邪とは、どんな病気?

風邪は正式には「かぜ症候群」といわれます。一般的な病気であり、かかったことのある人は多いのではないでしょうか。似たような症状のあるインフルエンザや新型コロナウイルス感染症は「ウイルス」が原因であると知られていますが、風邪については知らない人もいるかもしれません。風邪の原因、風邪をひく仕組みについてみていきましょう。

風邪の原因

風邪は発熱やせき、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛みが代表的な症状です。80~90%はウイルス感染が原因であり、鼻やのどの奥の粘膜にウイルスが感染すると、からだを守ろうとする反応が引き起こされ、さまざまな症状が現れるようになります。

風邪の原因の3~5割を占めるのがライノウイルスです。風邪を引き起こすウイルスはライノウイルス、アデノウイルス、RSウイルスなど200種類以上あるとされています。さまざまな型があり、年々変異するため、一度感染してウイルスに対する免疫ができたとしても、新しいウイルスに感染し、繰り返し風邪をひいてしまうのです。

風邪をひく仕組み

風邪は、風邪をひいた人のせきやくしゃみで飛び散った飛沫に含まれるウイルスや、手や指に付いたウイルスが鼻やのどに入ることで粘膜に炎症を起こし、さまざまな症状が現れる病気です。ただし、発症するかどうかは、環境の要因や感染した人の要因で異なります。

風邪とインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の違い

風邪とインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の大きな違いは、ウイルスの種類です。似ている症状がある一方、それぞれのウイルスならではの特徴もあります。

ただし、初期の段階では見分けるのが難しいとされています。「ただの風邪かな」と思っても、新型コロナウイルス感染症の可能性もあるのです。とくに感染者と接触していれば、感染している可能性は高いでしょう。症状がある場合は病院やクリニックへの相談をおすすめします。

風邪とインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の違い

参照:インフルエンザの基礎知識/厚生労働省

参照:新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド/日本医師会

参照:インフルエンザの基礎知識/厚生労働省

参照:新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド/日本医師会

風邪

風邪は、発熱やからだのだるさとともに「のどの痛み、咳、鼻水が同時に出る」のがポイントです。熱はインフルエンザほどは上がらないことが多いとされています。

インフルエンザ

インフルエンザは、突然の38℃以上の高熱、関節痛、筋肉痛が特徴です。

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症は、熱やせき、たん、のどの痛みが数日続きます。軽症な場合は1週間程度で自然に回復しますが、突然重症化して肺炎などを引き起こすこともあるため注意が必要です。周囲に感染を拡げないためにも症状があるときは、マスクの着用や手洗いなどの感染対策を徹底し、外出は控えましょう。

風邪のひきはじめの特徴と風邪の症状

風邪のひきはじめは特徴的な症状が現れます。風邪のひきはじめの特徴と症状について解説していきます。

風邪のひきはじめの特徴

風邪のひきはじめは、鼻やのどの不快感から現れるケースが多いとされています。鼻の粘膜の炎症では、鼻水・鼻づまりが現れ、のどの粘膜の炎症では、のどの痛みが出ます。そしてのどの奥の気管支などに炎症が広がるとせきやたんなどの症状が現れるようになります。風邪の場合、のどの痛み・せき・鼻水が同時に出るのが特徴で、発熱やからだのだるさを伴う場合も少なくありません。

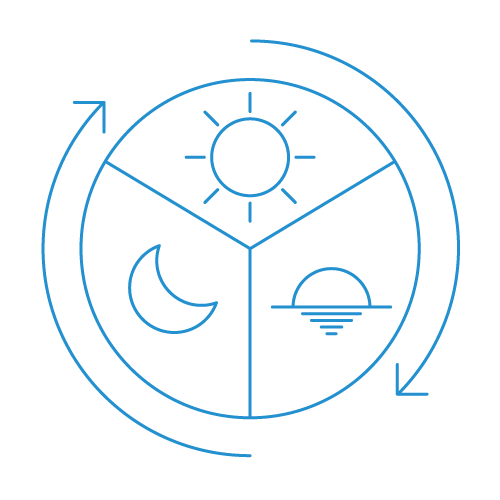

症状は発症後3日前後がピークで、7~10日程度で軽減していきます。せきは数週間程度残る場合もあります。風邪をきっかけに他の病気を発症する場合もあるので、注意が必要です。とくに、子どもや高齢の方、妊娠している方は、普段からかからないように注意しましょう。

風邪の症状

風邪でみられる症状は頭痛、のどの痛み、発熱など複数あります。一つずつみていきましょう。

頭痛

風邪による頭痛のメカニズムは、はっきりとは分かっていませんが、「プロスタグランジン」とよばれる物質が痛みの原因と考えられています。

のどの痛み

のどの痛みは、風邪のウイルスを排除するための防御反応による炎症で引き起こされます。ウイルスによってのどの粘膜の細胞が破壊されると炎症が生じ、プロスタグランジンなどの物質が放出されてのどの痛みや腫れが生じます。

発熱

のどの粘膜に感染が起きると、ウイルスを排除するための防御反応として発熱します。体温の調整は、脳にある体温調節中枢により行われますが、ウイルス感染によって産生されたプロスタグランジンが体温調節中枢を刺激すると、からだは体温を高くするためにさまざまな反応を引き起こします。具体的には、熱が逃げないように皮膚の血管を収縮させたりして、筋肉に震えを引き起こしたりすることで体温を上昇させるのです。体温が上昇する際、寒気や悪寒(ブルブルふるえるほどの寒さ)がするのはこうした理由です。

筋肉の痛み

筋肉の痛みも、頭痛と同様にプロスタグランジンが原因で引き起こされます。プロスタグランジンはからだがウイルスと戦うために分泌されますが、痛みを起こす物質でもあるため、筋肉の痛みを引き起こすのです。

鼻水・鼻づまり・くしゃみ

鼻水や鼻づまり、くしゃみは、鼻の粘膜に付着したウイルスを排除しようとして、鼻の粘膜に炎症が起こることで現れます。ウイルスに感染すると免疫反応に伴い、ヒスタミンなどの物質がつくられます。ヒスタミンによって鼻の粘液腺が刺激されると、鼻水が増えるのです。また、ヒスタミンなど物質によって神経が刺激を受けることで、くしゃみが起きるときもあります。

せき・たん

せきは肺や気管などの呼吸器を守るために起こる、からだの防御反応です。ウイルスや細菌、ほこりなどの異物が気道にあると、異物を取り除こうとしてせきが出るのです。気道の粘膜には細かい毛と表面を覆う粘液があり、粘膜の表面を湿らせて保護しています。粘液がウイルスや細菌を絡めとると、たんになります。たんは気道の粘膜の細かい毛の運動と、せきにより外に排出されるのです。

風邪をひいてしまったときの対策

風邪をひいたときは適切な対策をとって早めに改善させたいですね。睡眠や栄養補給など対策を詳しくみていきましょう。

十分な睡眠をとる

風邪を治すためには、十分な睡眠が大切です。普段より長い睡眠時間を確保しましょう。寝る前はスマホやパソコンはできるだけ見ないようにして、脳を休め、ゆっくり眠るようにしましょう。

栄養補給と水分補給を心がける

バランスのとれた食事をとりましょう。とはいえ、体調が悪いと食欲は低下してしまいます。おかゆやうどん、温かいスープなど消化のよい食べ物を食べるようにしましょう。具材にはからだを温める作用のあるショウガやネギもおすすめです。

また、発熱するとたくさん汗をかきます。脱水を防ぐために、水分をしっかりとりましょう。スポーツドリンクは汗をかいたときに失われる電解質も同時に補給できるのでおすすめです。とくに子どもや高齢者はこまめにとるようにしてください。

からだを温める

風邪で発熱する際は寒気が起こります。からだが震えるほどの悪寒を伴う場合があるでしょう。寒気があるときは、掛け物をふやすなどしてからだを温めてください。体温が上がりきると今度は暑くなってきます。脇の下や太ももの付け根など太い血管がある部位を冷やすと効果的です。

室内の乾燥を防ぐ

ウイルスは低温で、湿度の低い環境で活性化します。加湿器を使ったり、ぬれたタオルを室内にかけておいたりして、空気の乾燥を防ぎましょう。

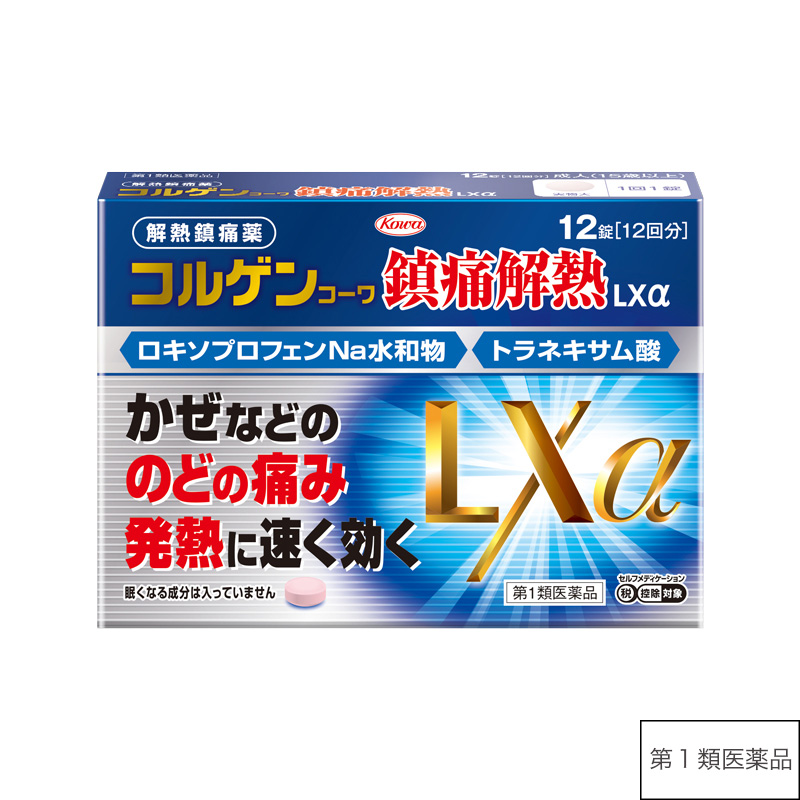

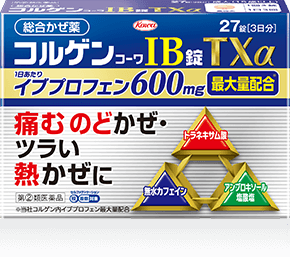

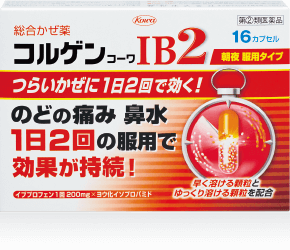

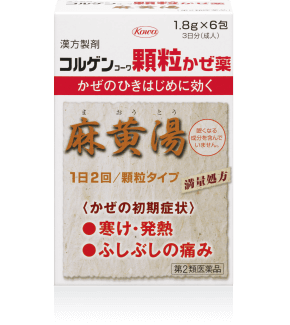

市販薬を服用する

風邪をひいてしまった場合は、症状にあった薬を服用してみましょう。市販の風邪薬はウイルスを抑えるためではなく、つらい症状をやわらげる働きがあります。どれを選んでいいかわからないときは、店舗の薬剤師や登録販売者に相談しましょう。

市販薬に含まれる成分と働き

熱がなくても病院を受診すべき目安

一般的な風邪であれば、しっかり休養や栄養補給ができると1週間程度で治ります。ただし、以下のような症状があるときは受診するようにしてください。

- ・せきがひどく、夜も眠れない

- ・せきが3週間以上続いている

- ・息苦しさがある

- ・下痢や嘔吐がある

- ・市販薬を数日飲んでも改善しない(市販薬は使用上の注意をよく読んで服用するよう注意)

風邪の予防対策とひきはじめの対策

「風邪の予防対策は何をすればいいの」と思う方がいるかもしれません。日頃からの予防対策、ひきはじめの対策についてそれぞれ解説していきます。

日常の風邪予防対策

風邪は日常からの予防が大切です。風邪の予防になるだけでなく、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症予防にも効果的と言えます。ポイントをみていきましょう。

ウイルスの侵入を防ぐ

石けんでの手洗いは付着したウイルスの除去に効果的です。外出後や食事前はしっかり手洗いをしましょう。

体力をつける

十分な睡眠・休養、バランスのとれた食事、適度な運動は体力作りの基本です。体力がないと風邪をひいたときに重症化しやすいため、日頃から体力をキープするよう心がけましょう。

エアコンの使い方に注意する

エアコンの使用により、空気は乾燥しやすくなります。とくに冬は注意が必要です。空気が乾燥しているとウイルスは付着しやすくなるので、加湿器を使用するとよいでしょう。夏はエアコンの使用による冷えで免疫の機能が低下し、風邪を引きやすくなる可能性があります。衣類で調整したり、からだを動かしたりして、冷えない工夫をしましょう。

ひきはじめの対策

風邪はひきはじめの対策が重要です。寒気や鼻水、のどの痛みなど、ひきはじめのサインが出たら、早めに対処してください。

時期に対応した薬を服用する

市販薬は「症状がひどくなってから飲む薬」と思われがちです。ひどくなってからでは、風邪が重症化恐れもあるため、早めに対処しましょう。ひきはじめの時期に対応した薬の服用がおすすめです。

入浴後の湯冷めに注意する

風邪のときも入浴は差し支えありません。とはいえ、寒気があるときや高熱のときは控える方がいいでしょう。発熱がない場合は、からだを温めるために入浴してみましょう。湯冷めを避けるため、浴室や脱衣場所をあたため、汗をしっかりふいてから衣服を着るようにしてください。

無理せず休む

風邪のひきはじめは、「まだ大丈夫」「薬を飲んでるから大丈夫」と無理をしがちな人は多いはず。しかし、十分な休養をとるためにも会社や学校は無理せず休むようにしてくださいね。

基本的な感染対策と体力作りを心がけ、風邪を寄せつけないようにしよう

風邪は十分な休養、適切な栄養や水分補給で回復する病気です。しかし、適切に対処しないと長引く可能性があります。とくに初期の対応が重要です。普段から体力作りを行うとともに、感染予防に努めていきましょう。

感染予防の対策は、基本的にインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症と同様です。手洗いや消毒の徹底、換気、密を避けるなど心がけ、今年の冬を過ごしていきましょう。

監修医師からのアドバイス

一般的な風邪の多くは重症化することなく、7~10日程度で自然に回復していきます。強い症状があるときは医療機関への受診が必要となりますが、軽い症状のときは様子を見て問題ありません。

しかし、風邪はのどの痛み、鼻水、鼻づまりなど、受診をするまでもないけれどつらい…という症状を引き起こすケースもあります。つらい症状があると十分にからだを休めることができないため、市販薬で対処するのもおすすめです。

症状に合わせて今回ご紹介した成分が含まれた市販薬を内服して様子を見てみましょう。

しかし、5日程度飲み続けても症状が改善しない場合や症状が悪化する場合や市販薬でのセルフケアだけでは対処できない可能性があります。軽く考えずに医療機関を受診してください。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。