生理前後や生理中に起こる頭痛の原因とタイミング

生理前後や生理中に起こる頭痛は、女性ホルモンの変動の影響が考えられ、タイミングや痛みの特徴があります。1つずつ解説しますので、対策をとる際の参考にしてください。

生理前後や生理中に起こる頭痛の原因

原因ははっきりとはわかっていません。女性ホルモンのエストロゲンの分泌量低下が一因とされています。エストロゲンの分泌量が低下すると、血管が拡張し、頭痛が生じやすくなると考えられているのです。

頭痛が起こりやすいタイミング

生理に関連する頭痛は、エストロゲンの分泌量が低下するタイミングで起こりやすく、生理周期の中で2回あります。

女性の心とからだは、女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンの影響を受けています。およそ28日間の生理周期は「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経期」に分類され、女性ホルモンの増減が体調に変化をもたらすのです。

- ・ 卵胞期はエストロゲンの分泌量が増えていく

- ・ 排卵期にはエストロゲンの分泌がピークを迎え、卵胞から卵子が出る(排卵)

- ・ 黄体期は、排卵を終えた卵胞が黄体に変化。プロゲステロンを分泌する

- ・ 妊娠しなかった場合、生理が起こる

- ・ エストロゲンは生理の2~3日前から開始3日目にかけて急激に低下、以降増えていく

「生理の2~3日前から開始3日目」と「排卵日後」は、エストロゲンの分泌量が低下するタイミングで、頭痛が起こりやすいのです。

痛みの特徴

生理前後・生理中に起こる頭痛は以下の特徴があります。

- ・ ズキンズキンと脈を打つような痛み

- ・ ガンガンと頭に響く痛み

- ・ 痛みが強く、吐き気を伴う場合がある

- ・ 生理の2~3日前から強くなる

- ・ 開始後3日程度で軽減する

生理の2~3日前から開始3日目まで起こる頭痛の痛みの程度はさまざまです。しかし、重症な場合は強い痛みが長引くため日常生活に影響を及ぼす場合も少なくありません。

生理に関連する頭痛が起こりやすいタイミングを知るには?

基礎体温の測定で、頭痛が起こりやすいタイミングを予測できます。基礎体温は低温期と高温期の二相になり、以下の周期で繰り返されるのが一般的です。

- ・ 生理初日から排卵までの約2週間は低温期が続く

- ・ 排卵が起こる

- ・ 排卵後プロゲステロンの分泌が始まると、基礎体温は0.3~0.5℃上昇。高温期に入る

- ・ 高温期は2週間続き、生理開始前に体温が低下。生理が始まる

通常は上記のサイクルで繰り返されます。基礎体温をつけると、低温期と高温期の境界がわかるため、頭痛が起こりやすいタイミングを予測できるのです。基礎体温をつける場合は、頭痛の有無など体調も忘れずメモしておきましょう。

ただし、妊娠した場合やホルモンの分泌バランスに異常がある場合、基礎体温のパターンは異なります。

PMSとの関係

PMSは「月経前3~10日間の黄体期の間に続く精神的あるいは身体的症状で、月経発来とともに減退ないし消退するもの」と定義されています。生理前のだるさやおなかのはり・イライラ感・無気力など、症状は200以上もあるといわれており、頭痛も含まれています。周期的な体調の変化で、生理が近いとわかる方もいるかもしれませんね。

PMSの原因もはっきりとはわかっていませんが、女性ホルモンの変動が一因として考えられています。生理に関連する頭痛は、PMSの可能性もありますが、頭痛のタイプを見極め、適切に対処するのが重要です。

市販薬で対処する場合どんな成分を選べばいい?

市販薬で対処する場合は、配合されている成分や他の特徴で選ぶ方法があります。それぞれ解説します。

自分にあった成分の薬を選ぶ

生理に関連する頭痛に有効な成分は複数あり、以下が代表的です。

- ・ イブプロフェン

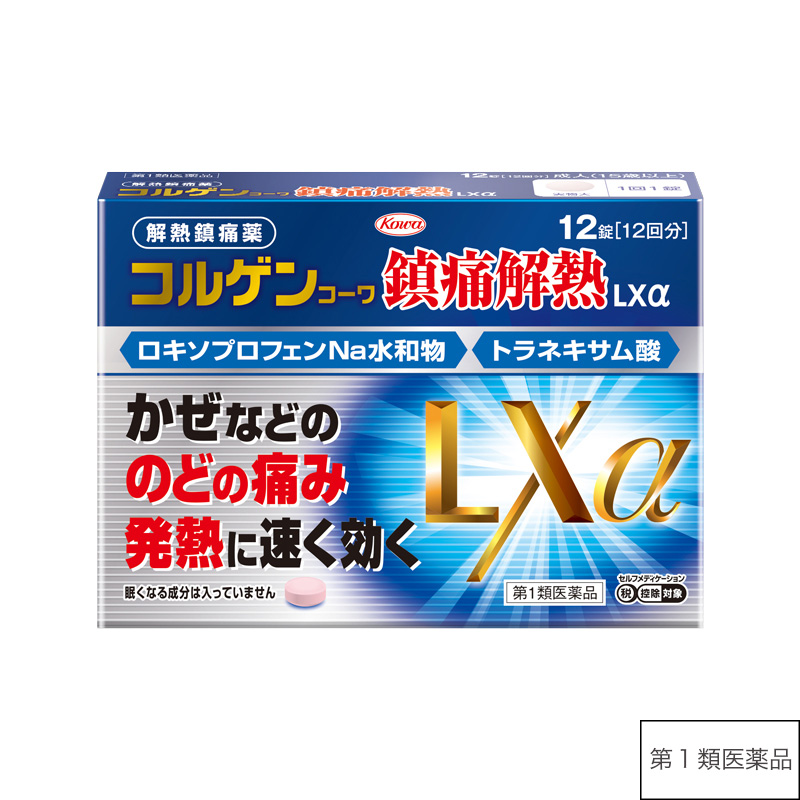

- ・ ロキソプロフェンナトリウム水和物

痛みを増強する物質であるプロスタグランジンの過剰な生成を抑え、痛みの緩和に効果を発揮します。ひどくならないうちに早めに飲むのがポイントです。

「眠くなりにくい」「胃にやさしい」などの特徴で選ぶ

市販の痛み止めには、眠くなる成分が配合されている薬もあります。仕事や学業、運転などへの影響が気になる方は、パッケージに「眠くなる成分を含まない」と記載された薬がおすすめです。胃への負担が心配な方は、胃を保護する成分が配合された薬を選ぶといいでしょう。「胃にやさしい」と記載された薬がおすすめです。

生理に関連する頭痛のセルフケア

生理に関連する頭痛は、過ごし方の工夫で和らげられる場合もあります。痛みが起きているときの対処方法と、予防策を紹介します。

生理に関連する頭痛が起きているとき

生理に関連する頭痛が起きているときは、血管を拡張してしまう行動は避けるのが基本です。以下の方法で対処してみましょう。

痛む部分を冷やす

額やこめかみなど、痛む部分を冷たいタオルや保冷剤で冷やしてみましょう。

暗い静かな部屋で休む

光や音の刺激を受けたり、からだを動かしたりすると痛みが強くなる恐れもあります。暗い静かな部屋で安静にするようにしてください。できれば横になるようにしましょう。

痛みがあるうちは入浴や運動を控える

入浴や運動をするとからだは温まり、血流がよくなります。生理に関連する頭痛があるときは、痛みが増す可能性もあるので控えましょう。

生理に関連する頭痛の予防策

生理に関連する頭痛を起こさないようにするには、睡眠や食事、生活習慣の改善も重要です。

寝過ぎや寝不足に注意する

寝過ぎや寝不足が頭痛の引き金になるときもあります。睡眠時間は規則正しいパターンを心がけましょう。休日は寝だめしたい方もいるかもしれませんが、普段と同じ起床時間に起きるのが大切です。

規則正しい食事をとる

生理に関連する頭痛は、空腹時に起こりやすいといわれています。欠食で頭痛が起こる可能性もあるため、規則正しい食生活を心がけてください。食べ物は、マグネシウムやビタミンB2を含む食べ物が頭痛対策におすすめです。以下の食品に多く含まれています。

- ・ マグネシウム:わかめ・干しひじき・アーモンド・黒豆・納豆

- ・ ビタミンB2:卵・塩さば・まいわし・わらび・干ししいたけ

毎日の食事メニューに上手にとりいれていきましょう。また、アルコールは頭痛を悪化させる場合があるので、生理前後・生理中はできるだけ控えるようにしてください。

環境に注意する

パソコンやスマートフォンのブルーライトや、明る過ぎる照明が頭痛のきっかけになる場合もあります。できるだけ避けるべきですが、現代社会では難しい場合も多いでしょう。パソコンやスマートフォンを使用する際は、使用時間を短くする、定期的に目を休めるなど工夫してみてください。

症状がつらいときは医療機関の受診も検討しよう

症状がつらいときは、我慢せず受診しましょう。医療機関での治療が必要な場合もあります。とくに、日常生活に影響を及ぼしている場合は、早めに婦人科もしくは産婦人科を受診しましょう。頭痛が強くて困っている場合は、頭痛専門のクリニックに相談するのも1つの手です。

生理に関連する頭痛は起こるタイミングを知りセルフケアするのが大事

生理開始の前後と排卵後は頭痛が起こりやすいタイミングです。生理前後などに毎回頭痛に悩まされている場合は、あきらめている方も多いかもしれません。しかし、頭痛が起こるタイミングや状況がわかれば、効果的にセルフケアできます。基礎体温の測定と毎日の体調チェックでからだのリズムを知りましょう。

生理中はただでさえ憂うつになりがちです。痛み止めを適切に使用し、痛みを和らげ、普段の自分でいられるようにしたいですね。

監修医師からのアドバイス

生理前後や排卵後はエストロゲンの分泌量が減るため、頭痛が生じやすくなります。

生理に関連する頭痛はズキズキした性状の痛みが多く、ひどい方では日常生活に支障を来すケースも少なくありません。

正常な性周期の女性であれば、基礎体温からエストロゲンが減少するタイミングをある程度予測できます。生理に関連する頭痛がある方は基礎体温を記録してみましょう。

頭痛が生じるタイミングがある程度予測できれば、いつも以上にしっかり休養を取る、痛み止めを持ち歩く、といった対策が可能です。

ただし、更年期などホルモンバランスが乱れがちな時期には基礎体温とホルモン分泌の関係が参考にならない場合もあります。

また、セルフケアだけでは頭痛が改善しない方は無理をせずに医療機関を受診して下さい。特に市販の痛み止めが効かない場合には、医師が処方する薬剤が必要になることも。

放っておくと気分の落ち込みなどを誘発しやすいため、できるだけ早めに医師に相談してください。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。