「緊張性頭痛」を改善するための6つの生活習慣とは?

慢性的な頭痛で最も多いのが「緊張型頭痛」です。頭・首・背中周辺の筋肉の張りやコリにより神経が刺激されて頭の痛みを起こすと考えられています。原因の大半は生活習慣が関係しているので、以下の見直しにより改善が期待できます。

正しい姿勢を意識する

姿勢が猫背で、さらにあごが上に向くクセのある人は、背筋を伸ばしてあごを引くように意識しましょう。スマートフォンの使い過ぎも要注意です。イスに座る際は、足を組まないようにしましょう。

自分に合った枕を使用する

朝起きて肩こりを感じる場合は、枕の見直しが大切です。頭が沈み過ぎたり、高くなり過ぎると、一晩中悪い姿勢をとってしまい、頭痛の原因になります。自分に合った枕選びをして、頭痛を予防しましょう。

こまめに休憩をする

デスクワークの方は、筋肉が緊張してしまうので、1時間に1回は5分以上休憩をしましょう。歩いたり、立ち上がって背伸びをしたりして、筋肉をほぐすのがポイントです。

肩や首を冷やさない

肩や首の冷えは、血流を悪化させてコリの原因になります。首にスカーフを巻く・ハイネックの衣服を着るといった工夫をしましょう。

運動習慣を持つ

じっとしていると頭痛を感じやすいので、適度な運動をして筋肉をほぐしましょう。水泳は、体重の負荷を減らしながら肩周りを動かせるので、運動習慣におすすめです。

湯船に浸かる

温かい湯船に浸かって血流を促しましょう。入浴中に両手を首の後ろで組んで温めると、首周辺の筋肉がほぐれます。

頭痛を起こしやすい人が注意すべき成分や食べ物とは?

頭痛の予防には、生活習慣以外に食事面も重要です。以下の成分が含まれる食べ物・飲み物には注意しましょう。

チラミン

MAO阻害薬を服用している人は、チラミンを含む食べ物・飲み物を控えましょう。チラミンは、ノルアドレナリンを放出させる働きがあります。ノルアドレナリンは、交感神経を刺激して血圧を上げたり、身体を活動モードにするホルモンです。

通常、食品中に含まれるチラミンは、肝臓や腸管壁にある消化酵素(MAO)により速やかに分解されるため、身体への影響は起こりません。

しかし、特定の医薬品(イソニアジドなど)は、消化酵素(MAO)を阻害する働きがあるため、チラミンを含む食品を摂取していると、体内にチラミンが蓄積して頭痛や血圧上昇を招くリスクがあります。

万が一、MAO阻害作用のある薬を服用している場合は、以下の食品の摂取に関して、かかりつけ医に相談しましょう。

<チラミンを含む食べ物・飲み物>

- ・チーズ

- ・チョコレート

- ・ビール

- ・ワイン

- ・コーヒー など

アルコール

アルコールを飲み過ぎて、頭が痛くなった経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。アルコールによる頭痛は、波を打つようにガンガンと痛むのが特徴です。アルコールを摂取すると、体内でアセトアルデヒドに分解されます。アセトアルデヒドは、血管を拡張させて神経を圧迫するため、炎症が生じ頭痛を起こすのです。

また、拡張した血管から水分が漏出して脳にむくみが発生し、神経が圧迫されて頭痛を生じる場合もあります。

さらにアルコールをたくさん飲み過ぎると、アセトアルデヒドが蓄積され、痛みを増す物質が発生するため、頭痛がひどくなるのです。

<アルコールを含む食べ物・飲み物>

- ・奈良漬

- ・お酒(ジン・ウォッカ・ラム・日本酒・ワイン・ビール) など

頭痛対策におすすめの栄養素と食べ物・飲み物とは?

つぎは、頭痛対策のために積極的に摂りたい栄養素と、食べ物・飲み物を確認しましょう。

マグネシウム

頭痛対策には、「マグネシウム」を意識して摂りましょう。頭痛を引き起こす原因の一つに血管の拡張があります。頭痛を和らげるために重要な働きをするのが、セロトニンというホルモンです。

セロトニンは、血管の拡張を抑制したり、拡張した血管を収縮させて、痛み(炎症)を抑える働きがあります。セロトニンの合成には、マグネシウムが必要です。また、マグネシウムは、神経細胞の死につながる過度な興奮を抑える働きもあるため、不安感の軽減にも役立ちます。

<マグネシウムが豊富な食べ物・飲み物>

- ・海藻類(あおさ・青のり・焼きのり・わかめ・昆布)

- ・ココア

- ・種実類(ごま・アーモンド・カシューナッツ・ピーナッツ) など

ビタミンB2

ビタミンB2は、片頭痛の予防に効果的です。片頭痛を起こしやすい人は、細胞内にあるミトコンドリアの働きが悪い傾向がみられます。ビタミンB2は、ミトコンドリアの働きをサポートし、片頭痛を防ぐのです。

<ビタミンB2が豊富な食べ物・飲み物>

- ・レバー(豚・牛・鶏)

- ・焼きのり

- ・青汁(ケール) など

コエンザイムQ10

米国頭痛学会および米国神経学会のガイドラインにより、「コエンザイムQ10」の頭痛改善効果が示唆されています。

コエンザイムQ10は重篤な副作用の報告がない栄養素ですが、ワーファリン(血液抗凝固剤)を含む医薬品を服用している場合は、ワーファリンの薬効を弱める可能性があるため、注意が必要です。

<コエンザイムQ10が豊富な食べ物>

- ・青魚(イワシ・サバ)

- ・豚肉

- ・牛肉

- ・きなこ

- ・種実類(ピーナッツ・ごま) など

頭痛対策におすすめの、コンビニで買える食べ物・飲み物5選

頭痛対策におすすめの、コンビニで手軽に買える食品を5つご紹介します。

青魚の缶詰・焼きもの

コエンザイムQ10が豊富な青魚は、缶詰で摂取するのが手軽です。イワシの水煮缶やサバの味噌煮缶は、長期保存が可能で、調理せずにそのまま食べられます。総菜コーナーの青魚の焼きものもおすすめです。

おにぎり

おにぎりを選ぶ際は、マグネシウムやビタミンB2が豊富な焼きのりを使用した商品を選びましょう。おすすめの具材は、塩昆布・おかか・わかめご飯です。

ミックスナッツ

おやつには、アーモンドが入ったミックスナッツを選びましょう。マグネシウムやビタミンB2・コエンザイムQ10が補給できるので、頭痛対策に心強い食品です。

ココア

ココアは、おいしくマグネシウム補給ができます。ココア粉末で手作りする場合は、甘みがついた「ミルクココア」よりも、マグネシウム含有量が3倍以上多い「純ココア」がおすすめです。

青汁

最近は、ストレートの青汁だけでなく、フルーツや豆乳で飲みやすいタイプの青汁も、コンビニで手に入ります。ビタミンB2補給に役立つでしょう。

頭痛がひどい"こんなとき"は病院に受診を

生活習慣や食事を見直し、市販薬を使用しても頭痛が改善しないときには、医療機関に受診しましょう。

頭痛は身近な不調なだけに、「頭痛程度なら…」と我慢してしまいがちです。しかし、病気で頭痛を引き起こしている場合は、適切な治療が欠かせません。治療により劇的に症状が良くなるケースはたくさんあるので、辛い頭痛は早めに受診しましょう。

頭痛で受診をする目安は、以下のとおりです。

- ・いつもとは違う頭の痛みを感じる

- ・頭痛のほかに、熱・嘔吐・手足の違和感などの症状がある

- ・50歳を過ぎてからはじめて頭痛を経験した

- ・1か月のうち半分以上、頭痛がある

- ・週に2日以上頭痛薬を飲んでいる

- ・頭痛薬服用後、1~2時間経過しても改善しない

- ・頭痛で、仕事や家事に支障がでている

- ・頭痛があり、不安を感じている

正しく行動して、頭痛のない快適な明日を目指そう

頭痛が辛いと勉強や仕事のパフォーマンスが下がったり、気分が落ちてしまったりと、生活の質に大きく悪影響を与えます。

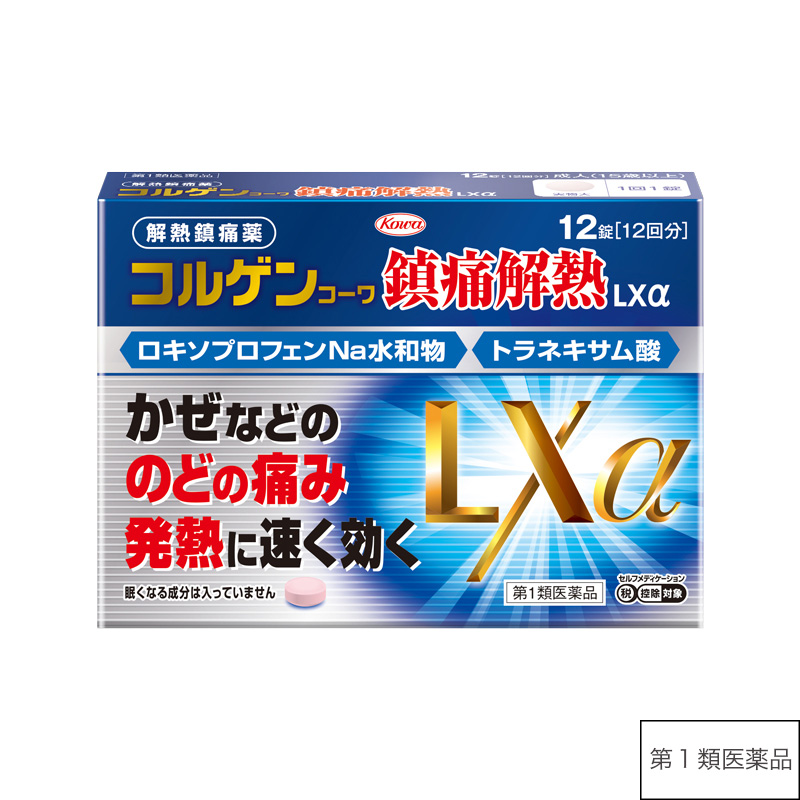

いち早く不調のない毎日を取り戻すためにも、食事の工夫や生活習慣の見直しをしてみましょう。市販薬で痛みを和らげるのも手です。

しかし、「いつもと違う」と感じたり、なかなか改善せずに不安を抱いている場合は、早めに医療機関に受診して、適切な治療を受けましょう。

原因がわかれば、自分が何をすべきなのかが明確になり、不安も解消していきます。快適な明日のために正しく行動していきましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。