看護師ライター北村由美

看護師として総合病院、地域病院、訪問看護ステーション等で約30年勤務。超低出生体重児から103歳の高齢者まで看護を経験。

自らが家族の介護を行う中「自分の知識、経験が困っている人の役に立てるのではないか」と考えるようになり、ライターを開始。「読者が共感できる記事」をモットーに医療・健康分野の記事、看護師向け記事を執筆している。

虫刺されで病院に行くべきかは、症状や刺された虫の種類で判断するとよいでしょう。蚊やブユによる、かゆみや赤み程度であれば、市販の虫刺され薬で対応できます。ハチ・ムカデ・マダニに刺されたときや、症状が強く発熱といった全身症状がある場合は、皮膚科を受診してください。

屋外レジャーでは、刺されないように予防するのが重要。刺された直後は水で洗い流して患部を冷やし、掻かないようにしましょう。

虫刺されは、セルフケアで対処できるときと、病院に行くべきケースがあります。虫刺されの症状が強い、発熱といった全身症状があらわれた、毒性の強い虫に刺されたといった場合は受診するようにしてください。気を付けるべき6つのケースをみていきましょう。

虫刺されのかゆみ・腫れ・赤みがひどく、広範囲に及んでいるときは、早めに受診しましょう。炎症やアレルギー反応が強く起きている可能性があります。症状が長引いたり、掻きむしったりすると、刺された部位が跡になる恐れも。医師による診察を受け、症状に合った薬を処方してもらうのが望ましいです。

虫に刺されたあと、発熱や吐き気などの全身症状があらわれたら注意が必要です。虫の種類によっては、感染症を起こしている可能性があります。 全身症状がみられたときは、早めに医療機関を受診しましょう。

軽い虫刺されは、市販の虫刺され薬で改善が期待できます。しかし5~6日使用しても改善しない、悪化しているといった場合は、医療機関を受診しましょう。症状によっては、塗り薬での治療のほか、内服治療が必要なときもあります。

ハチやムカデに刺されたときは、要注意です。強い毒成分を持っており、アナフィラキシーショックを起こす恐れもあります。

アナフィラキシーショックとは、短時間のうちに全身にあらわれる、強い急性のアレルギー反応です。刺されたあと15~30分以内に、吐き気・めまい・むくみ・息苦しさを引き起こし、命に関わる可能性もあります。

とくに、ハチに刺された経験がある人は、注意しなければなりません。ハチに1度刺されると毒に対する抗体を作り、2度目以降に刺されると強いアレルギー反応を起こす可能性があるのです。また、1度にたくさん刺された際も注意してください。症状があらわれたら、早急に救急車を呼びましょう。

野外のレジャーで気を付けたいのがマダニです。数日~1週間ほど皮膚に付いて吸血し、おなかがいっぱいになるまで離れない性質を持ちます。皮膚に何かが付いているため取りたくなりますが、無理に取ろうとすると、マダニの体の一部が皮膚に残るリスクがあります。吸血中のマダニは触らないようにして、医療機関で除去してもらいましょう。

また、マダニが病原体を持っていると、感染症を引き起こす可能性があります。刺されたあとは数週間ほど体調に注意し、発熱といった全身症状がみられた際は、医療機関を受診してください。

毛虫には有毒な毛(毒針毛:どくしんもう)を持つ種類があります。ドクガやチャドクガは庭木などに生息し、日常的に遭遇しやすいため注意しましょう。

毛に触れると、激しいかゆみと赤い小さな発疹があらわれます。刺された部位を掻いたりこすったりすると、毛虫の毒が他の部位に移動し症状が広がるため、触れないようにしてください。症状が強いときや、子どもが刺された場合は医療機関を受診し、適切な塗り薬で治療しましょう。

虫刺されで受診するときは、大人は皮膚科、子どもは皮膚科または小児科を受診しましょう。受診する際は以下の内容を正しく医師に伝えると、診察がスムーズです。皮膚科では、症状に応じた塗り薬や内服薬を処方してもらえます。我慢せずに相談してみましょう。

虫刺されがわかったら、すぐにケアをおこなってください。早めにケアすれば悪化を防止できるでしょう。ステップは以下のとおりです。

虫刺されを治すためには、掻かずに症状に応じた虫刺され薬で対処するのが大切です。刺されないための予防も欠かせません。

虫刺されのあとは「掻かない」が基本です。かゆみで掻いてしまうと、肌を傷つけ、炎症やかゆみがひどくなります。適度に冷やすようにしましょう。

虫刺され薬は、症状によって使い分けるとよいでしょう。

かゆみだけなら、抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸など)が配合されている虫刺され薬がおすすめです。

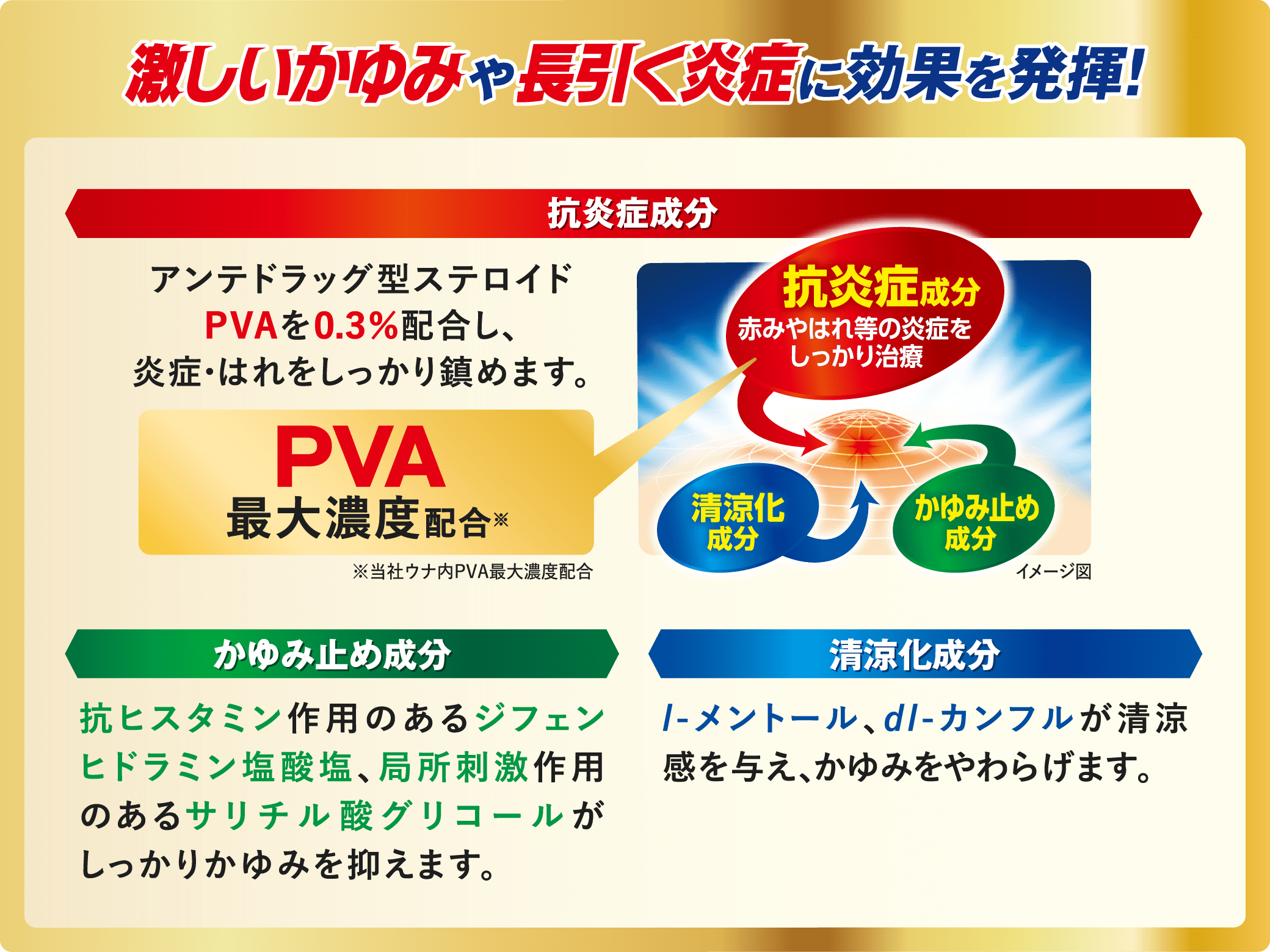

かゆみが強く、赤みや腫れを伴うときは、ステロイド成分(デキサメタゾン酢酸エステル、プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルなど)が配合されている虫刺され薬を選ぶとよいでしょう。

虫刺されは刺されたあとのケアだけでなく、虫を近づけない、刺されない工夫が大事。とくに、虫の活動が活発になる春から秋にかけては注意しましょう。心がけたい対策は、以下のとおりです。

| 商品名 | ウナコーワエースプレミアムL 30mL | ウナコーワエースプレミアムG 15g |

|---|---|---|

| 商品画像 |  |

|

| 分類 | 指定第2類医薬品 | 指定第2類医薬品 |

| 剤形 |

液体(液剤)

|

クリーム(軟膏)

|

| 容量 | 30mL | 15g |

| 効能・効果 |

PVAはすぐれた抗炎症作用のアンテドラッグ型ステロイド  虫さされ,かゆみ,湿疹,かぶれ,皮膚炎,あせも,じんましん |

|

| 有効成分 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)、ジフェンヒドラミン塩酸塩、サリチル酸グリコール、l-メントール、dl-カンフル | |

| こんなかゆみに |

★赤み・はれ・ほてり などの 炎症 がある ★掻きむしりたいほどの 激しいかゆみ ★掻いてしまってぶり返すかゆみ |

|

| こんな虫刺されに | 蚊・ムカデ・ブユ・毛虫・ダニ・ノミ・クラゲ | |

| 使用上の注意 | これらの医薬品は薬剤師、登録販売者にご相談のうえ、添付文書をよく読んで正しくお使いください。 | |

強いかゆみや炎症に悩まされるシーンで活躍するのが「ウナコーワエースG」です。アンテドラッグ型ステロイド成分であるPVA(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)を中心に、局所麻酔成分リドカインやかゆみ止め成分ジフェンヒドラミン塩酸塩を複合的に配合。これにより、炎症の抑制・かゆみの鎮静・清涼感の付与といった複数の効果が期待できます。

また、破れにくく中身が出しやすいラミネートチューブを採用しており、携帯性と使いやすさの両面に優れた仕様です。

効能・効果:虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、じんましん

使用上の注意:この医薬品は薬剤師、登録販売者にご相談のうえ、添付文書をよく読んでお使いください。

「我慢できないかゆみ」をどうにかしたいときは、「ウナコーワエースL」がおすすめです。PVAをはじめ、かゆみを伝えにくくするリドカイン塩酸塩、素早く作用するジフェンヒドラミン塩酸塩、そして患部に清涼感を与える2種の清涼成分を配合しています。

特筆すべきは、スポンジ付きのボトル容器。患部に直接塗ることができ、手を汚さずに使える点が特徴です。外出先でも素早く塗布できるので、屋外レジャー時の常備薬としても重宝するでしょう。

効能・効果:虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、じんましん

使用上の注意:この医薬品は薬剤師、登録販売者にご相談のうえ、添付文書をよく読んでお使いください。

蚊やブユに刺され、痛みやかゆみが少なく機嫌よく過ごせているなら、市販の虫刺され薬で対処してもかまいません。しかし、以下の場合は病院でみてもらいましょう。また、ハチやムカデといった毒性の強い虫、マダニに刺されたときは大人と同様に早急に受診してください。

虫刺されは、医学的には「虫刺症(ちゅうししょう)」といわれる皮膚炎です。症状の出方は個人差があり、年齢・体質・刺された回数などが影響するとされています。「虫刺され程度で病院に行ってもよいのだろうか」と思いがちですが、症状に応じた対処が必要であるため、つらいときは我慢せずに受診してください。

通常、蚊による虫刺されは数日でよくなります。しかし、症状が長引いたり悪化したりする場合や対処方法の判断に迷うときは、医師に相談するようにしましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。