監修医師成田 亜希子

2011年医師免許取得。初期臨床研修を経て総合診療医として幅広い分野の治療に携わる。

臨床医として勤務しながら、行政機関での勤務経験もあり地域の健康課題にアプローチした健康寿命延伸、感染症対策などの医療行政にも携わってきた。

国立保健医療科学院、結核研究所での研鑽も積む。

現在、医療法人ウェルパートナー主任医師。

食欲不振を改善するには、食事と生活習慣の見直しが欠かせません。食べ物は消化によい食材を選び、調理法を工夫して胃腸への負担を軽減しましょう。また、適度な運動や十分な睡眠でストレスを溜めないように工夫をするのも大切です。

症状を軽くしたいときは、胃もたれや消化不良に効果的なツボを押すのもおすすめ。複数の方法を試してもよくならないときは、症状に合わせた胃腸薬の服用や医療機関への受診も検討してみてください。

食欲が低下する主な原因は、ストレスによる自律神経バランスの乱れや病気による胃腸の不調です。また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙といった乱れた生活習慣も影響を与えます。

食欲不振を改善するために、まずは何が原因になっているかをよく理解しましょう。

過度な労働や人間関係のトラブルといったストレスの多い生活は、食欲不振になる原因の一つです。ストレスにより自律神経のバランスが崩れると、胃腸は正常に働かなくなります。

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経があり、それぞれが相反する作用をして体のさまざまな機能を調整しています。ストレスで交感神経が優位になると胃腸の動きが抑制され、胃を保護する胃粘液の分泌量も減少するため胃の粘膜が荒れやすい状態に。

運動不足や睡眠不足といった生活習慣の乱れは、自律神経のバランスを崩して食欲に悪影響を及ぼします。「車や電車での移動が多く、あまり歩かない」「夜更かしする日が多い」など思い当たる節がある方は、一度生活習慣を見直してみましょう。

また、よくお酒を飲む方も注意が必要です。過度のアルコール摂取で肝臓の機能が低下すると食欲不振を招く可能性があります。

さらに、喫煙も食欲に悪影響を与える原因の一つです。タバコは、交感神経を刺激して胃粘膜の血流を悪化させます。胃粘膜を保護する粘液が減少するため、胃粘膜のダメージを引き起こしやすくなるのです。

また、さまざまな研究の結果ではタバコに含まれるニコチンは食欲を抑制する作用があることが分かっています。さらに、喫煙は胃酸の逆流を引き起こす逆流性食道炎のリスクを高めることも分かっています。胸焼けなどの症状によって食欲不振を引き起こすケースも少なくありません。

食欲不振の改善には、食事の仕方や調理方法を工夫するのが効果的です。ただし、食欲がないときは無理して食べず、胃腸を休ませてあげましょう。

生活習慣の見直しも重要で、適度な運動や十分な睡眠、ストレス管理が食欲回復につながります。さらに、栄養補助食品や胃腸薬の活用も有効です。

複数の方法を組み合わせ、食欲不振を徐々に改善していきましょう。

食材の調理方法や食事の仕方を工夫すると、食べやすくなって食欲不振の改善につながります。

たとえば、食材を一口サイズに小さくカットすると、咀嚼が楽になり食べやすくなるでしょう。また、野菜は加熱するとかさが減り、生の状態よりも食べやすくなります。肉類の調理法は「茹でる」「蒸す」「煮る」を選ぶと脂肪分が少なくなり、胃への負担が軽減されるのでおすすめです。

さらに、とろろ・なめこ・もずくといった粘り気のある食材や、豆腐などの口当たりのよい食べ物は、食欲がないときでも喉を通りやすいでしょう。自分が食べやすいと思う食材を取り入れれば、徐々に食事量を増やせる可能性があります。

食欲不振のときには無理して食事を摂ろうとせず、一時的に胃腸を休ませるのも一つの手です。食べない時間を設けて疲れた胃を労われば、徐々に食欲は回復します。

食べる気力が戻ってきたら、おかゆやポタージュといった消化しやすい食品から少量ずつ食べ始めるのがよいでしょう。一度に多く食べられなくても、食事の回数を増やせば必要な栄養素を確保できます。

食品を選ぶ際は、炭水化物・タンパク質・ビタミン・ミネラルがバランスよく含まれた栄養価の高い食品を選びましょう。たとえば、卵・乳製品・大豆製品は栄養価が高く、消化にもよいのでおすすめです。加工食品や脂っこい食べ物は胃腸に負担をかけるため、避けた方がよいでしょう。

運動不足・睡眠不足・ストレスは食欲不振を招きます。生活習慣を見直し、適度な運動を取り入れれば、エネルギー消費量が増え、食欲が促進されます。毎日15分程度のウォーキングや筋トレを、無理のない範囲で習慣化しましょう。

また、睡眠の質を高めるのも大切です。毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びると、夜ぐっすり眠りやすくなります。就寝する1~2時間前にはスマホやパソコンの使用を控え、睡眠ホルモンの分泌を抑えてしまうブルーライトは浴びないようにしましょう。

さらに、ストレス解消も食欲回復に効果的です。就寝の1~2時間前までにゆっくりお風呂に浸かる・音楽を聴く・軽いストレッチを行う・アロマキャンドルを楽しむ、といったリラックスできる方法をいくつか用意しておきましょう。

食欲不振であまり食べられないときは、栄養補助食品の活用がおすすめです。好きな食べ物だけ食べていると栄養が偏りやすくなりますが、栄養補助食品なら不足している栄養を手軽に補給できます。ゼリー飲料は消化・吸収が早く、食欲がないときでも喉を通りやすいのでおすすめです。

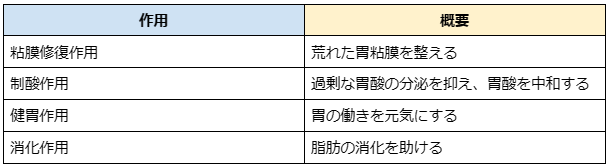

また、胃もたれや胸やけなどの症状が出ているときは、市販の胃腸薬を試してみるのもよいでしょう。胃腸の不快感が軽減すれば、食欲の回復を促せます。主に4つの作用が胃もたれや胸やけへ効果をあらわすので、症状に合わせて選びましょう。

食欲不振のときは、胃への負担が少ないやわらかい食べ物を選びましょう。

たとえば、卵・豆腐・白身魚・鶏ひき肉は消化によく、胃にやさしい食材です。煮込みうどんやスープ、ミキサーで滑らかにしたポタージュなどの料理にすると、無理なく食べられるでしょう。

胃もたれや胸やけがあるときは、梅を使ったさっぱりとした味わいの食べ物が適しています。また、食欲が著しく低下しているときは、ヨーグルトやゼリーといった冷たくて喉ごしのよい食べ物もよいでしょう。

ストレスが食欲不振を引き起こしている場合は、ツボ押しを試してみましょう。紹介する中かん・足三里・胃兪の3つは、胃もたれ・消化不良・胃痛・下痢・嘔吐の症状に効果があるとされています。

ツボを刺激するときは、強く押すのではなく、心地よい痛みを感じる程度に指先でやさしくさするのがコツです。1箇所につき10~20秒ほど刺激を与え、3~5回繰り返しましょう。

中かん(ちゅうかん)は、おへそとみぞおちの中間点にあるツボです。おへそから指4本分ほど上に離れた、体の中心線沿いに位置します。

中かんは内臓全般の機能を活性化するツボで、刺激すると胃腸の働きが促進され、消化機能が向上するといわれています。また、中かんを温めると全身の血行が改善されるので、体が温まる効果も期待できるツボです。

中かんが硬く感じるときは、ほぐすようにやさしく刺激を加えるとよいでしょう。

足三里(あしさんり)は、ひざのお皿の下にあるくぼみから、指4本分下がった骨の外側に位置しています。やや強めの圧で3秒ほど押し、3秒かけてゆっくりと力を抜く動作を数回繰り返すと効果的です。指で円を描くようにマッサージするのもよいでしょう。

足三里を刺激すると、胃の消化吸収機能が高まり、胃腸の働きが活性化されると考えられています。

胃兪(いゆ)は、両腕を下ろしたときの肘を結んだ線と背骨の交点から、親指2本分ほど外側に位置しているツボです。胃重で食欲が湧かないときに刺激すると、胃の機能が活性化され、食欲が改善する可能性があります。

自分で刺激するのが難しいときは、家族にツボ押しを手伝ってもらうとよいでしょう。一人で行う際は、小さめのボールを背中に当て、壁やイスに寄りかかると刺激を与えられます。ただし、体重をかけすぎると刺激が強くなるので、適度な圧力で行うのが大切です。

食欲不振の改善には、症状に応じた胃腸薬の服用が効果的です。胃粘膜保護薬は胃の粘膜を胃酸などから保護し、健胃薬は弱った胃の機能を活性化させます。また、漢方胃腸薬は胃本来の働きを取り戻すのに役立ち、総合胃腸薬は複数の症状に対応できる薬です。

症状や原因に合わせて適切な薬を選ぶと、食欲不振の改善が期待できます。どの胃腸薬を選ぶべきか迷ったときは、薬剤師に相談しましょう。

胃粘膜保護薬は、荒れた胃の粘膜を保護・修復する働きがあります。胃酸やペプシンから胃粘膜を守り、胃が受けるダメージを軽減してくれるため、空腹時に胃痛を感じるときや、胃の調子が悪いときに服用するとよいでしょう。

健胃薬は弱った胃の機能を活性化させる作用があり、食欲不振を和らげる助けとなります。胃のぜん動運動が活発化して胃液の分泌が促進されるため、食後の胃もたれや消化不良を感じるときに服用するとよいでしょう。食べ物の消化・吸収がスムーズになり、胃の働きが向上して食欲回復につながります。

漢方胃腸薬と総合胃腸薬は、食欲不振の原因が特定できないときや、複数の症状があるときに最適な薬です。

漢方胃腸薬は生薬を原料としており、胃本来の働きを取り戻す効果が期待できます。ただし、効果には個人差があるため注意が必要です。内服しても症状が改善しない場合は漫然と継続せずに別の胃腸薬を試してみましょう。

また、総合胃腸薬には胃粘膜の保護・弱った胃の働きの活性化・胃酸の中和・消化促進、といった多様な不調に対応するための成分が含まれています。

食欲不振が長期間続くときは、医療機関の受診を検討しましょう。セルフケアや市販の胃腸薬の使用で改善が見られない場合は、病気が隠れている可能性があるからです。

医療機関を受診する目安は、食欲不振が2週間以上続いたとき。消化器内科を受診するのが一般的ですが、ストレスによる食欲不振が疑われるときや抑うつ症状などの精神的な症状を伴うときは、精神科や心療内科を受診するとよいでしょう。

医療機関で検査をして食欲不振の原因が分かれば、より効果的な改善方法を見出せます。自己判断はせず、胃の不快な症状が続くときは早めに医療機関へ足を運びましょう。

食欲不振にはさまざまな原因があり、複数の原因があるケースも少なくありません。食欲不振は必要な栄養素やエネルギーの不足を引き起こすこともあるため、できるだけ早めに対処する必要があります。

今回ご紹介した原因を参考に、まずはご自身の原因を考えてみて下さい。その上でそれぞれに適したセルフケアを行いましょう。

特に市販の胃腸薬は軽度な胃腸の不調を改善させる効果が期待できます。胃腸薬にもさまざまなタイプがあるため、ご自身の原因に合わせたタイプを選ぶのがポイントです。3,4日しても不調が改善しない場合はそのまま継続せずに別のタイプの胃腸薬を試してみてください。

ただし、食欲不振は心身の病気が原因の場合もあります。セルフケアを続けても症状が改善しない場合は軽く考えずに医療機関を受診しましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。