監修医師成田 亜希子

2011年医師免許取得。初期臨床研修を経て総合診療医として幅広い分野の治療に携わる。

臨床医として勤務しながら、行政機関での勤務経験もあり地域の健康課題にアプローチした健康寿命延伸、感染症対策などの医療行政にも携わってきた。

国立保健医療科学院、結核研究所での研鑽も積む。

現在、医療法人ウェルパートナー主任医師。

食欲が止まらない原因には、ストレス・睡眠不足・栄養不足など生活習慣の乱れが関係している場合があります。女性は、ホルモンバランスの影響で食欲が増加するケースも。なぜ食べすぎるのか理由を理解し、適切な対処法を知るのが大切です。 また、ダイエットのために食事を減らしすぎると、逆効果となります。症状が長期化したり、他の症状もあるなど病気が疑われたりするときは、医療機関への相談を検討しましょう。

空腹ではないにもかかわらず、食欲が止まらない原因として挙げられるのは、ストレスや睡眠不足です。食欲を調整するホルモンバランスが崩れ、食欲が増加します。また、偏った食生活による栄養不足も、過剰な食欲につながる一因です。女性の場合は、生理前後のホルモン変動が食欲増加に影響を与えています。 食欲が止まらない原因を理解し、適切に対処しましょう。

ストレスがかかると、コルチゾールというホルモンの分泌に影響を与える場合があります。 コルチゾールは体に必要なエネルギーの産生を促す働きがあり、ストレスによって分泌量が増えると食欲が増しやすくなります。 また、コルチゾールは満腹感を満たすレプチンというホルモンの働きを弱める作用もあるため、分泌量が増すと十分に食べても満腹感が満たされずに過食傾向になるケースも少なくないのです。

十分な睡眠時間を確保できないと、体内のホルモンバランスが崩れて食欲増加につながります。食欲の調整に関係するホルモンは、「グレリン」と「レプチン」の2つです。 グレリンは空腹感を引き起こすホルモンで、睡眠不足になると分泌量が増加します。一方、レプチンは上述したように満腹感を満たすホルモンで、睡眠不足になると分泌量が減少してしまうのです。 2つのホルモンバランスが崩れると、食欲が抑えにくくなってしまいます。

参考:「睡眠と生活習慣病との深い関係」/e-ヘルスネット体に必要な栄養が不足すると、栄養を補おうとして食欲旺盛になるケースがあります。 栄養不足が引き起こされる主な原因は、過度なダイエットや偏った食生活です。極端な食事制限や特定の栄養素を減らすダイエットを行うと、体内の栄養バランスが崩れてしまいます。 たとえば、炭水化物が不足すると、疲労感や集中力の低下を感じやすくなるでしょう。また、塩分を欲するときは鉄分やカルシウム、糖分を欲するときはマグネシウムの不足が考えられます。

生理前後は、女性ホルモンの変動により、食欲が増す人は少なくありません。 生理前には、女性ホルモンの1種であるプロゲステロンの分泌が増加します。体が妊娠に備えて栄養を蓄えようとするため、脂肪・糖分・水分などを欲して食欲が増進するのです。 また、生理前にはエストロゲンとセロトニンの分泌量が減少します。エストロゲンには食欲を抑える働きがあるため、分泌量が減ると食欲が増しやすくなります。さらにセロトニンは幸福ホルモンとも呼ばれ、気分を安定させる作用があるホルモンです。減少すると気分が不安定になり、食欲が抑えられなくなる人もいるとされています。

食欲が止まらないときは、食欲を抑える効果が期待できるツボを押すとよいでしょう。また、1日の食事回数を増やし、ゆっくりと食べるよう意識すると、過食を防げます。酸っぱい食べ物を取り入れるのも効果的です。ストレスによる過食の場合は、軽い運動で気分をリフレッシュさせましょう。 適切な対処法を見つけて実践すれば、健康的な食生活を送れるはずです。

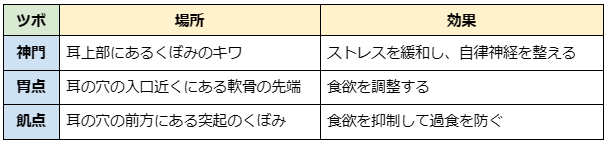

食欲をコントロールする方法として、ツボ押しによる刺激は効果的です。とくに神門(しんもん)・胃点(いてん)・飢点(きてん)の3つのツボは、食欲抑制に役立つとされています。 ツボを押す際は、各ツボに指を当て、痛すぎない程度の圧で約5秒間押し続けましょう。食事前にツボ押しを行うと、食べすぎを抑えられます。

食べすぎを防ぐには、ゆっくりと食事をするのが効果的です。急いで食べると、満腹を感じる前に必要以上の量を食べてしまう可能性があります。よく噛んで食べれば、満腹中枢を刺激する「ヒスタミン」という物質分泌量が増加して食欲を抑えられるため、少ない食事量でも満足感を得られるのです。 具体的には、1口あたり30回を目安に噛みましょう。また、ダラダラ食べるのを防ぐために、食事中はスマートフォンなどの使用を控えてください。料理の味や香りを十分に楽しみながら食事すれば、過食を防ぐ効果が期待できます。

1日の食事回数を細かく分けると、血糖値の急激な変動を抑えられ、過食を防止できます。 通常の3食制では、食事と食事の間隔が長くなりがちです。空腹時間が延びると体内の血糖値が大きく低下し、次の食事で過食しやすくなってしまいます。また、空腹状態で1度にたくさん食事を摂ると、血糖値が急激に上昇し、脂肪を蓄積しやすい状況を作り出してしまうのです。 血糖値の変動を緩やかにするために、朝・昼・晩の3食に加えて、午前と午後に軽い間食を取り入れるとよいでしょう。1回の食事量を減らして回数を増やせば、総カロリーを抑えながら過食を防げます。

甘い食べ物への欲求が強いときには、酸っぱい食べ物を食べるのが効果的です。酸味には甘味への欲求を抑制する働きがあり、過剰な食欲をコントロールする助けとなります。 具体的には、梅干しや柑橘系の果物、酢の物を食べるとよいでしょう。また、黒酢・りんご酢を水やお湯で割って飲むのもよい方法です。手軽に食べられる酸味のある食べ物を常備しておき、甘い食べ物が欲しくなったときに摂取しましょう。

適度な運動を行うと気分がリフレッシュし、ストレス解消になります。食欲が止まらないのはストレスが原因となっているケースが多いため、運動を習慣づけるとよいでしょう。 ただし、激しすぎる運動は逆効果になる可能性があります。ウォーキング・ストレッチ・ヨガといった、体への負担が少ない運動がおすすめです。 適度な運動によるほどよい疲労感は、深い睡眠を促進し、睡眠の質も向上させます。運動を継続してストレスを軽減させ、健康的な生活を実現させましょう。

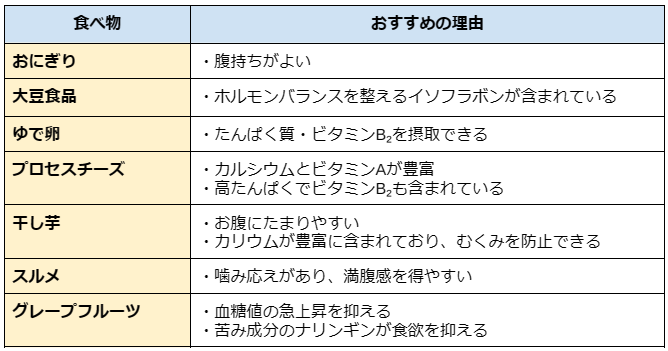

食欲が止まらないときには、お腹にたまりやすく栄養バランスのよい食べ物を選ぶのがおすすめです。無理に食事制限すると、かえってストレスにつながるため注意しましょう。 下記におすすめの食べ物をまとめているので、普段の食事や間食に取り入れてみてください。

<食欲が止まらないときにおすすめの食べ物例>

過食が続くと、脂質異常症などの生活習慣病や逆流性食道炎を引き起こすリスクが高まります。健康リスクの詳細を知り、症状が現れたときは早期に対処しましょう。

脂質異常症とは、血液中にある脂質の値が正常範囲を超えてしまう症状です。脂肪や糖質を過剰摂取すると、LDLコレステロール・中性脂肪・血糖値が急上昇し、脂質異常症のリスクが高まります。 さらに、脂質異常症は睡眠不足でも発症しやすくなります。中性脂肪の分解を促進する成長ホルモンは深い睡眠時に分泌されますが、睡眠不足になると分泌が減り、脂質異常症になるリスクが増加するでしょう。

逆流性食道炎は、過食傾向の人に多く見られる症状です。胃の内容物が食道に逆流し、食道の粘膜が炎症を起こします。 食事をしてからすぐ横になる習慣がある人は、胃酸が食道に逆流しやすくなり、逆流性食道炎のリスクを高めるので注意が必要です。少なくとも食後1~2時間は横にならないようにしましょう。

参考:「男性と少年の摂食障害」/NEDA Feeling hope強い精神的ストレスによって食欲が止まらないときは、精神科や心療内科で診察を受けましょう。摂食障害やうつ病といった精神疾患が潜んでいる可能性があります。 また、過食により身体的な症状が現れているケースもあるでしょう。逆流性食道炎の症状があるときは、消化器内科での診察が推奨されます。 食欲に関する問題で悩んでいる方は、ためらわずに専門家のアドバイスを求めましょう。自分1人で抱え込まず、医療機関を利用すれば、問題の早期解決につながる可能性があります。

ストレスや疲れからついつい食べ過ぎてしまうといった経験は誰にでもあるでしょう。一時的な症状であれば、生活習慣を見直せば改善します。 しかし、食欲が止まらず過食が続くと肥満や脂質異常症などの生活習慣病や逆流性食道炎などのリスクが高まるため注意が必要です。 また、原因がはっきり分からないにも関わらず食欲が止まらない場合は、ホルモンバランスの異常を引き起こす病気、摂食障害やうつ病など精神的な病気が原因の場合があります。放っておくと心身に大きなダメージを及ぼすことも少なくありません。 具体的に次のような症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 ・体重が急激に増える ・胃もたれや胸焼けなどの消化器症状がある ・空腹感や疲労感を覚えやすい ・気分の落ち込みや不安感など精神的な不調がある ・寝つきが悪い、早朝に目覚めてしまうなど睡眠の不調がある

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。