セラピストライター白井未奈子

サービス業を10年経験するなかで、リラクゼーション業務に出会い「人を癒す」ことに目覚める。

フリーランスに転向して以降は、ボディートリートメントとフェイシャルエステの知識を活かし、美容・健康系の記事執筆を中心に担当。今は手ではなく、文章で読者にくつろぎとすこやかさを届けることを目指している。

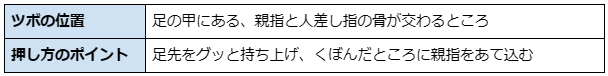

「二日酔いにはツボ押し」といわれる理由は、不調の出どころとなる肝臓や胃腸に働きかけられるためです。全身のあらゆる箇所にあり、出先で急に不調がおそってきたときでも手軽に押せます。電車の中では手を、会社のお手洗いではお腹や頭を押してみてください。もし飲んだ翌日に自宅にいる場合は、じっくり足裏を刺激するのもおすすめです。いち早くつらい症状から解き放たれるためには、食事や水分補給との合わせ技が有効です。過ごし方も一緒にチェックしてみましょう。

ツボは気(エネルギー)の出入り口で、それぞれが相棒となる各臓器につながっています。たとえば、胃につながるツボを押せば、間接的に胃に働きかけられるでしょう。

二日酔いは、主に肝臓のキャパオーバーから起こります。アルコール分解にかかわる肝臓や、吐き気の出どころともなり得る胃や腸のツボを刺激すれば、飲みすぎによる不調にも働きかけられるでしょう。

全身に数あるツボは、手・頭・お腹といった、自分の手が届く範囲にたくさんあります。「出先でしっかりケアできない」「仕事中でドラッグストアに行けないうえ、薬にはあまり頼りたくない」といったときは、ツボ押しに挑戦してみてください。

最も押しやすいのが手や頭にあるツボです。電車の中や、会議中のデスク下、メイク直しのついでに押せるツボをチェックしてみましょう。

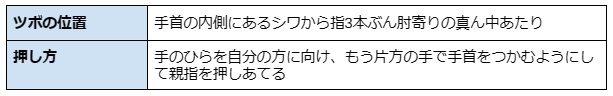

二日酔いの症状の中でも、とくに吐き気が強い方におすすめのツボです。

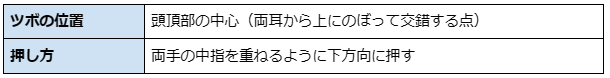

二日酔いによって生じる、余分な熱を逃がすツボで、吐き気や頭痛がつらい方にむいています。

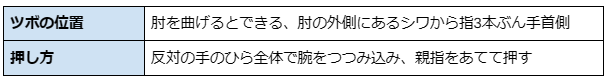

側頭部の血のめぐりをよくするツボで、二日酔いによる頭痛や吐き気の緩和が期待できます。

「万能のツボ」と呼ばれ、二日酔いによる頭痛をはじめとするあらゆる不調に適しています。

お手洗いの個室に入っているときなどには、お腹にあるツボを押してみましょう。ただし、二日酔いによる胃の気持ち悪さや吐き気がある場合は、押し方に注意してください。かえって不調が増すおそれもあります。

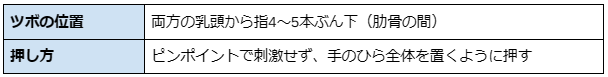

肝臓の負担をやわらげ、二日酔いをサポートするツボです。

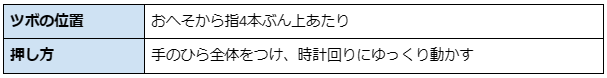

弱った胃腸をサポートし、余分な水分の排出を促すツボです。

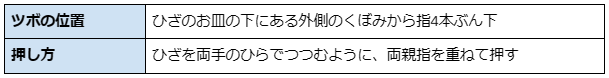

テレワークなどでお家にいる方は、足のツボを刺激してみましょう。とくにふくらはぎは第二の心臓ともいわれており、二日酔いによって滞っためぐりをスムーズにしてくれます。

吐き気や胃の不快感を軽減するツボで、飲む前・最中・後すべてにおすすめです。

肝臓の働きをサポートしてくれるうえ、月経などの女性特有のお悩みにもうれしいツボです。

二日酔いには、食事や水分補給、過ごし方の工夫も有効です。不安定なライフスタイルを続けると、せっかくのツボ押しも効果が感じられないかもしれません。ツボ押しと並行して行いたい、3つのケアをまとめました。

食事は、肝臓をいたわる内容を心がけてみてください。とくにおすすめなのが、解毒の働きをしてくれるといわれるシジミやアサリといった貝類です。温かいお味噌汁にすれば、食欲がないときにも食べやすいでしょう。

また、気持ち悪い・吐き気があるときは、胃に負担が少ない柔らかい食べ物をとるようにしてください。おかゆやゼリーといった喉越しのよい食べ物に加え、納豆や山芋といったねばねば系もおすすめです。

喉の渇きが強いときは、とにかく水分補給に力を入れてください。体内のアルコール濃度が高まり、脱水症状になっているおそれがあります。水分を多くとると、二日酔いの原因物質となるアセトアルデヒドがより早く尿として体外に出ていきやすくなり、喉の渇きがおさまって脱水が緩和されやすくなります。

水分は水をはじめ、糖分も入ったスポーツドリンクや経口補水液、ビタミン入りのトマトジュースやオレンジジュースなどを選ぶとよいでしょう。

二日酔いでつらいときは、何をおいても安静第一です。動きまわったりせず、できるだけゆっくり過ごしてください。胃のまわりを圧迫しにくいよう、締めつけが少ない服を選ぶのも大切です。光や音も二日酔いの症状を誘発しかねないため、大音量で音楽をかけたり、スマホやパソコンの画面をじっと見たりするのも控えましょう。

もし胃の不快感が強いなら、胃薬を服用してみてください。二日酔いによる吐き気をはじめとするつらい症状を軽減できるでしょう。

胃もたれや胃痛、食べ過ぎ・飲み過ぎによる不快感など、胃の悩みは尽きないものです。

そんな時、すぐに症状に対処できるのが市販の胃腸薬。キャベジン・液キャベコーワシリーズは、錠剤や顆粒、液剤といった多様な剤形と、それぞれ異なる成分配合で、あなたの胃の不調に寄り添います。

キャベジン・液キャベコーワシリーズの各製品を比較表で分かりやすく解説。主な成分や効能効果、そして「どんなときに選ぶと良いか」といったポイントを参考に、ご自身の症状やライフスタイルに適した一本を見つけて、快適な毎日を取り戻しましょう。

キャベジンコーワシリーズは、胃の荒れに直接アプローチ。キャベツ由来の成分であるMMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロリド)が、荒れて傷んだ胃粘膜の修復を助けます。加えて、ソヨウ乾燥エキスやセンブリ末といった生薬成分を配合。弱った胃の動きを活発にし、消化機能の調整をサポートしてくれるのです。

胃の不調は人それぞれ。キャベジンシリーズは、胃粘膜修復・胃の働きをサポートする基本処方をベースに、多様なニーズに応えます。錠剤タイプは自宅での常備に、顆粒タイプは水なしで飲める手軽さから外出先での利用に便利です。

また、特定の症状や成分への配慮(ロートエキス有無など)によって細かく選べるので、あなたの胃にぴったりの一本を見つけられます。

| 商品名 | 画像 | 分類 | 剤形 | こんなときに選ぶ | 主な成分とその働き | 効能・効果 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| キャベジンコーワαプラス 200錠 |  |

【第2類医薬品】 | 錠剤 | ★加齢による胃の衰えを感じるようになってきたときに。 ★以前より「胃もたれ」、「胃痛」、「むかつき」などの胃の不快症状が起きやすくなってきたときに。 ★自宅での常備におすすめの錠剤タイプ。 |

MMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロリド):キャベツ汁中の胃粘膜修復成分として見つかった成分。荒れた胃粘膜を修復 ソヨウ乾燥エキス:弱った胃の運動を促進し、消化機能・胃液分泌を整える センブリ末:弱った胃の働きを高める ロートエキス3倍散:胃酸分泌を抑え、胃痛を鎮める 炭酸水素ナトリウム:即時型の制酸作用がある など |

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重 |

| キャベジンコーワα 顆粒 56包 |  |

【第2類医薬品】 | 顆粒 | ★食後に胃もたれ感があるときに。 ★食事とは関係なく胃が痛いときに。 ★少ししか食べていないのに苦しく、食べられないときに。 ★水なしでも飲め、速く溶ける。 ★携帯しやすい顆粒タイプ。 |

MMSC:荒れた胃粘膜を修復する。 ソヨウ乾燥エキス:弱った胃の運動を促進し、消化機能・胃液分泌を整える センブリ末:弱った胃の働きを高める ロートエキス3倍散:過剰な胃酸の分泌を抑える 炭酸水素ナトリウム:胃酸を中和する。 など |

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重 |

| 新キャベ2コーワ 18包 |  |

【第2類医薬品】 | 顆粒 | ★胃の調子が悪いとき、食事の前に飲んで胃の受け入れ準備を整えたいときに。 ★胃の荒れや痛み、もたれなど、様々な胃の症状に。 ★ロートエキス成分(口の渇きなど)が気になる方に。 ★携帯しやすい顆粒タイプ。 |

MMSC:荒れた胃粘膜を修復する。 ウイキョウ末、ショウキョウ末、チョウジ末、ニンジン乾燥エキス、ウコン末:胃の受け入れ準備を整え、弱った胃の働きを元気にする。 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム、合成ヒドロタルサイト:出過ぎた胃酸を抑えつつ、胃壁に保護膜をつくる。 など |

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、胃重 |

| 液キャベコーワ 50mL |  |

【第2類医薬品】 | 液剤 | ★弱った胃の働きが気になる時や、胃の不調で食欲がないときに。 ★二日酔いによるむかつきや吐き気をなんとかしたいときに。 ★素早く胃に届けたい方に。 |

6種の健胃生薬:弱った胃の働きを活発にする ウルソデオキシコール酸:脂肪の消化・吸収を助ける カンゾウエキス末:胃の粘膜を修復する 制酸成分:はきけ・胸やけを抑える |

もたれ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃弱 |

| 液キャベコーワG 50mL |  |

【第2類医薬品】 | 液剤 | ★脂肪分の多い食事による胃もたれや、食べ過ぎ・飲み過ぎで胃が重く感じるときに。 ★胃の運動を助ける生薬成分を重視したい方に。 |

ウコン末・ヒハツ末:お酒による胃の不快症状などを改善する。 オキソアミヂン末・ウコン末:二日酔い・悪酔のむかつきにアプローチする。 など |

飲み過ぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃痛、消化不良、食欲不振、胃重、もたれ、胃酸過多、げっぷ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱 |

「二日酔いのつらさを二度と味わいたくない!」と心に誓うなら、飲みすぎないのがいちばんです。とはいえ、会社の飲み会などの付き合いもありますよね。飲む前・最中・後にできる対策をチェックしましょう。

「すきっ腹に物を入れると吸収されやすい」といいますが、アルコールも同じです。空腹状態でお酒を飲んでしまうと、胃や腸でアルコールが急速に吸収され、体内のアルコール濃度が一気に上昇してしまいます。酔いが回りやすくなったり、胃に不快感を覚えやすくなったりするため、胃に何か入れてからお酒を飲みましょう。

なお、胃に入れるのは食べ物だけでなく、飲み物でもよいです。牛乳なら胃粘膜を保護できるうえ、アルコールの吸収もおさえられます。

状況にもよりますが、おしゃべりとおつまみの量は多めが吉です。会話をすると代謝がアップし、アルコールを分解しやすくなります。「話すのに夢中で、お酒を飲むのを忘れていた」といったケースもあるかもしれません。

また、飲む前の食べ物がアルコールの吸収スピードをおさえてくれるように、おつまみを食べながらの飲みも、飲む量にストップをかけられます。アルコール分解を助けてくれる、ビタミンB群を含むおつまみならなおよしです。

飲んだあと、家に帰ったらバケツや桶にお湯をはり、足湯をしてみてください。足を押さずとも、水圧で二日酔いに効くツボを刺激できます。ただし、浸かりすぎると血がめぐりすぎる可能性もあるため、数分が目安です。飲んだあとはお風呂やシャワーでさっぱりしたいかもしれませんが、全身浴はお酒が回りやすいので控えましょう。

ずばり、二日酔いをよくしたいなら、アルコールが抜けるのを待つのみです。少しでも快適に過ごすために、ツボを押したり、活発な行動を避けたりして静かに過ごしましょう。二日酔いによる吐き気対策として胃薬を服用後、安静にしていても一向によくならない、もしくはどんどん悪化するなら、医療機関の受診を検討してください。二日酔いと関係ない病気や不調が隠れているかもしれません。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。