「このカビ放置していいやつ?」有害・無害の見分け方

カビには黒・青・ピンクなど、さまざまな色があります。カビを見かけたときは、まず色に注目してみてください。色の種類によって、有害・無害をおおよそ見分けられます。

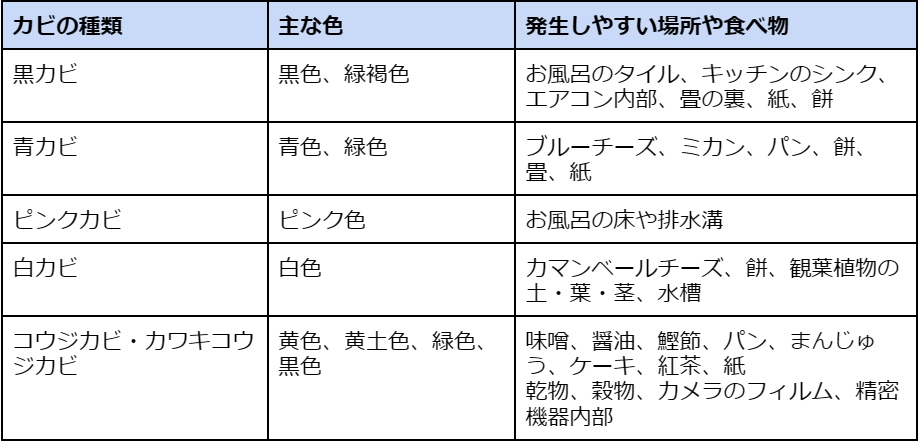

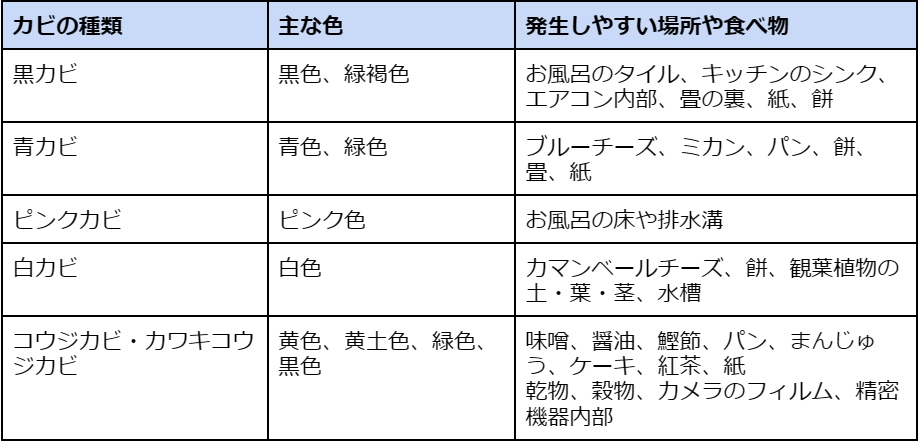

身近なカビの種類・特徴一覧

カビは黒カビや青カビといった色・種類ごとに、発生しやすい場所が異なります。室内で見られる身近なカビの特徴は、以下のとおりです。

黒カビ:健康を脅かす有害カビ

黒カビは、喘息やアレルギーを引き起こす可能性がある、有害カビの一種です。お風呂やキッチンのシンクやエアコン内部、畳の裏、餅などに、黒い斑点を見かけたことがあるのではないでしょうか。生命力が強く発生範囲が広いうえ、頑固で落ちにくいのが特徴です。

青カビ:チーズ以外は有害の可能性大

青カビには、有害・無害ともにあるため注意が必要です。ブルーチーズに見られるのは、無害で食べられ、ミカンやパンに発生するのも、直接的な健康被害はないといわれています。ただし、毒性の強い種類もあるので、迷ったときは口にしないほうがよいでしょう。

なお、畳に見られる緑色のカビも、青カビの一種です。特有のカビ臭さを発する傾向にあるため、定期的な掃除が欠かせません。

ピンクカビ:じつはカビではなく酵母菌の一種

室内で見られる通称ピンクカビは、実は名ばかりでカビではありません。お風呂の床や排水溝に多く発生します。ピンク汚れの「ロドトルラ」は、酵母菌の一種であるため人体にそこまで有害ではありませんが、繁殖スピードが速く、一度発生するとみるみる拡大します。

一方、似た色合いの赤カビは、毒性が非常に強い有害カビです。畑などの土壌を中心に生息し、トウモロコシや麦といった農産物に寄生します。赤カビが発生した食品は口にしてはいけません。

白カビ:有害・無害の見極めが肝心

白カビは青カビと同じく、有害・無害の2種類があります。カマンベールチーズに見られるのは無害で、そのほかの食品に見られるのは有害と判断できるでしょう。見分けるポイントは、元からあるかどうかです。チーズ以外の食品に見られる白カビは、健康を脅かしかねません。

ちなみに観葉植物の土に発生する白カビは、植物にとってはおおむね無害です。ですが、人間が吸い込むとアレルギーを引き起こしかねません。葉に発生する白色のフワフワは、カビではなく病原菌である可能性もあるため、あわせて要注意です。

コウジカビ・カワキコウジカビ:味噌や醤油の醸造を助ける

有害・無害のどちらもあります。カワキコウジカビは、コウジカビの一種です。いずれも味噌や醤油の醸造に欠かせません。カワキコウジカビは、より湿度の低い環境下でも繁殖します。黄色や黄土色のほか、緑・黒・白といったさまざまな色があるのも特徴です。

カビが発生する原因と条件

カビが発生する原因には、「温度」「湿度」「栄養」の3条件が深くかかわっています。すべての条件が揃うと、カビが育ちやすく過ごしやすい環境です。観葉植物や畳のカビに困っている方は、室内の環境をいま一度確認してみてください。

「温度25℃以上&湿度70%以上」で繁殖しやすい

湿度70%に対し、カビが繁殖しやすい温度は25℃以上。とくに湿度65%以上はカワキコウジカビが、湿度80%以上はコウジカビ・青カビが好む湿度です。湿度が90%以上になると、黒カビが繁殖しやすくなります。

カビは10℃~30℃の温度がないとほぼ発育できない一方、湿度が上がるにつれて、繁殖スピードはますます速まるといわれています。梅雨にカビが生えやすいのも納得でしょう。

参考:「1-4 温度・湿度データの記録と解析/文部科学省」

ホコリからプラスチックまで。カビの栄養が多い環境

カビが栄養とするのは、人の垢やホコリに含まれるダニの死骸・フン、ペンキの成分、プラスチックなど多岐にわたります。放置してしまったピンクカビが、黒カビの栄養分になる場合もあります。パンや餅といった糖分やデンプンを含む食品も好むため、食べこぼしやすいカーペットやフローリング、熱帯魚の食べ残しが溜まりやすい水槽内も要注意です。

【色別】有害カビの掃除方法

室内に発生してしまった有害カビは、傷口に触れると炎症を起こしたり、がんの原因になるケースもあります。できるだけ早く掃除して取り除きましょう。

なお、掃除するときはカビの胞子が体内に入らないよう、マスクや手袋が欠かせません。カビ取り剤や胞子を外に出すため、十分な換気も必須です。

お風呂やキッチンの黒カビ

黒カビは、タイル・カーテン・窓枠といった発生場所にあわせた掃除が必要です。お風呂やキッチンタイルに発生した黒カビの掃除方法は、以下のとおりです。

- (1)黒カビ周りのゴミやホコリを取り除く

- (2)カビ取り剤をかけ、推奨時間にあわせて放置する

- (3)水でしっかり洗い流す

畳に発生した青カビ

青カビのうち、掃除方法に困るのが、畳に発生する通称緑カビではないでしょうか。畳に生えてしまった際の掃除手順は、以下のとおりです。なお、青カビではなく黒カビが生えてしまった畳には、エタノールを直接かけると効果的。

- (1)使い古した歯ブラシで、畳をやさしくなでて、カビの胞子をかき出す

- (2)70~80%の濃度のエタノールか水で薄めたお酢をしみ込ませた雑巾で拭く

- (3)乾拭きをして、しっかり乾燥させる

お風呂の床や排水溝のピンクカビ

お風呂の床や排水口に発生しやすいピンクカビも、黒カビと同様、カビ取り剤で除去できます。湿気の多い場所のため、カビ取り剤が浸透しやすいよう水分をよく拭っておくのも大切です。なお、軽度なピンクカビの場合、重曹で落とせるケースもあります。状態にあわせて実践しましょう。

- (1)カビ周辺を中性洗剤でキレイにし、水気をしっかり除去する

- (2)カビ取り剤をかけ、推奨時間にあわせて放置する

- (3)水でしっかり洗い流す

観葉植物の土や葉の白カビ

観葉植物に発生した白カビは、以下の手順で除去してみてください。土だけでなく、葉や茎に潜んでいる可能性もあるため、すみずみまでチェックしたうえで行いましょう。

- (1)観葉植物を風通しのよい場所に移動させ、表面を乾燥させる

- (2)葉や茎の白カビは、濡らしたティッシュペーパーなどでやさしく拭き取る

- (3)木酢液(もくさくえき)をかける

- (4)(3)まで行ってもカビが復活する場合は、土を一新するか、葉や茎をカット

「カビが生えたら掃除すればいい」ではない

カビの種類と掃除方法を知っていても、一度生えてしまったカビを取り除くのは困難です。3条件といわれる温度・湿度・栄養に注目し、カビの発生しにくい室内環境を保てるよう心がけてみてください。

カビにとっての適温を避けるため、お風呂場の床や排水溝周りは冷たいシャワーで流しておくのがおすすめです。換気を徹底し、水気はなくしておきましょう。こまめに掃除をして、カビの栄養となるホコリや皮膚垢を取り除いておくのも大切です。

![ライオン LION ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス 香りが残らないタイプ つめかえ用 1150mL [おふろ用洗剤]](/img/usr/lazyloading.png)

![リンレイ ウルトラハードクリーナー ウロコ 水アカ用 250g [住居用洗剤]](/img/usr/lazyloading.png)

![リンレイ ウルトラハードクリーナー バス用 700mL [住居用洗剤 お風呂]](/img/usr/lazyloading.png)

![ライオン LION ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス 香りが残らないタイプ つめかえ用 1150mL [おふろ用洗剤]](/img/goods/S/61124773_f49b049aa4944811806ff7219693c1f2.png)

![リンレイ ウルトラハードクリーナー ウロコ 水アカ用 250g [住居用洗剤]](/img/goods/S/61124520_cfa734282af044d4bf784dff5ec0cdad.png)

![リンレイ ウルトラハードクリーナー バス用 700mL [住居用洗剤 お風呂]](/img/goods/S/61124519_81ce0880e175413db20919afbff332b7.png)

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。